7 avril 1994 : début du génocide des Tutsi

Le 7 avril 1994 marque le commencement du martyr des Tutsis au Rwanda. Entre cette date et le mois de juillet 1994, près d’un million de Tutsi ont été exterminés.

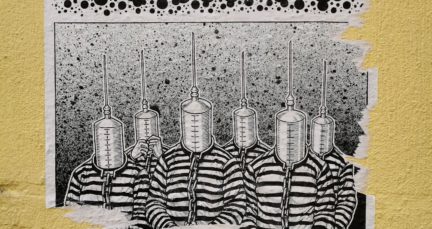

C’est un génocide, une entreprise planifiée par le Hutu Power à des fins d’extermination d’un peuple. C’est un génocide, un rouleau compresseur idéologique qui a convoqué tout l’arsenal d’un imaginaire de la haine – celui des « cafards », des « rats » et de la purification – exhumé d’un temps que l’on avait cru enseveli sous les cendres d’une autre catastrophe. C’est un génocide au cours duquel 10 000 âmes étaient chaque jour, en moyenne, passées par les armes. C’est un génocide qui a vu l’extermination de bébés, d’enfants, de vieillards, poursuivis jusque dans les églises, dans les fossés, dans les bois pour la seule raison d’être venus au monde. C’est un génocide, qui a ses « salauds », ses coupables, ses complices, ses lâches et ses idiots utiles.

L’historien Yves Ternon aime à rappeler la chose suivante : « tant qu’il y a des négationnistes, le génocide n’est pas terminé ». C’est la tâche immense qui, aujourd’hui, nous attend pour éviter aux victimes de connaître la double peine de la négation. Nous y parviendrons au prix d’un travail sisyphéen de justice et de mémoire.

Le négationnisme peut prendre plusieurs formes : celui, grossier, de la négation brutale, à l’instar d’Adrien-Charles Onana, auteur d’une thèse controversée qui déclare sur LCI en octobre 2019 : « entre 1990 et 1994, il n’y a pas eu de génocide contre les Tutsis ». La loi Gayssot ayant été élargie en 2015 à la négation des génocides ayant fait l’objet d’une condamnation par une juridiction française ou internationale, il aura à s’expliquer devant la justice. Mais le négationnisme prend aussi des chemins moins directs, plus détournés, pour arriver à bon port : celui de la théorie du « double génocide » en est une illustration. Elle consiste à expliquer que les morts Tutsi ont répondu aux morts Hutu et que, au final, les Tutsis seraient responsables de leur propre malheur. Un classique de l’inversion accusatoire. Le corollaire de cette théorie est que l’on peut lire, comme dans Le Point cette semaine encore, qu’il s’agirait du « génocide des Hutu et des Tutsi », formule scélérate qui n’a rien à envier, comme l’a rappelé l’historienne Hélène Dumas, à celle qui consisterait à parler du génocide « des nazis et des juifs ». La formule malheureuse a été retirée, sans excuses ni couronnes.

Le négationnisme s’exprime aussi dans la volonté permanente de dédouaner les complices du génocide, de créer une distanciation entre les actes, froids et bureaucratiques, et les faits, qui eux, selon la formule célèbre, sont « têtus ». La peur des poursuites concernant des crimes imprescriptibles réveille chez certains de vieux fantômes, les conduit à désinformer de colloques en symposiums sur mesure, à vouloir déstabiliser la mission d’historiens nommée par le Président de la République, à générer un maximum de brouillard confusionniste pour échapper à la fouille et à l’ouverture des archives.

Enfin, le négationnisme du génocide des Tutsi est l’expression d’un racisme profondément ancré dans les consciences. Charles Pasqua, décomplexé comme à son habitude, en plein génocide, livrait déjà sans fards à la télévision française une explication trempée dans Gobineau : « il ne faut pas croire que le caractère horrible de ce qui s’est passé là-bas a la même valeur pour eux que pour nous ». ll y a cette idée, atroce, que le génocide n’en serait pas un parce qu’il s’est déroulé en Afrique, que « l’Homme africain qui n’est pas entré dans l’Histoire » est en proie à des massacres interethniques, à des guerres civiles où on aurait la machette facile, qu’il s’agirait de haines ancestrales, de guerres tribales, de chicanes entre peuplades non civilisées. Ce négationnisme raciste, c’est la négation même de l’universalisme, de l’unité du genre humain, de l’égalité des droits proclamée dans la Déclaration de 1948.

Le combat pour la justice et pour la mémoire commence ici et maintenant. Ce qui s’est passé au Rwanda en 1994 nous concerne tous parce que c’est notre Humanité qui est concernée. Renoncer à cet idéal, ce serait donner l’immunité aux responsables et aux complices du génocide, ce serait fouler aux pieds la mémoire des victimes. Ce serait surtout délivrer un permis de tuer à ceux qui, déjà, préparent une nouvelle saison en enfer.